数据结构

#define ZSKIPLIST_MAXLEVEL 32 //最大层数

#define ZSKIPLIST_P 0.25 //P

typedef struct zskiplistNode {

robj *obj;// 成员对象

double score;// 分值

struct zskiplistNode *backward; //后向指针

//层

struct zskiplistLevel {

//每一层中的前向指针

struct zskiplistNode *forward;

unsigned int span;//x.level[i].span 表示节点x在第i层到其下一个节点需跳过的节点数。注:两个相邻节点span为1

} level[];

} zskiplistNode;

typedef struct zskiplist {

struct zskiplistNode *header, *tail;

unsigned long length;//节点总数

int level;//总层数

} zskiplis;层

跳跃表节点的level数组可以包含多个元素,每个元素都包含一个指向其他节点的指针,程序可以通过这些层来加快访问其他节点的速度,一般来说,层的数量越多,访问其他节点的速度就越快。

每次创建一个新跳跃表节点的时候,程序根据幂次定律(power law,越大的数出现的概率越小)随机生成一个介于0和31之间的值作为level数组的大小,这个大小就是层的“高度”。

前进指针

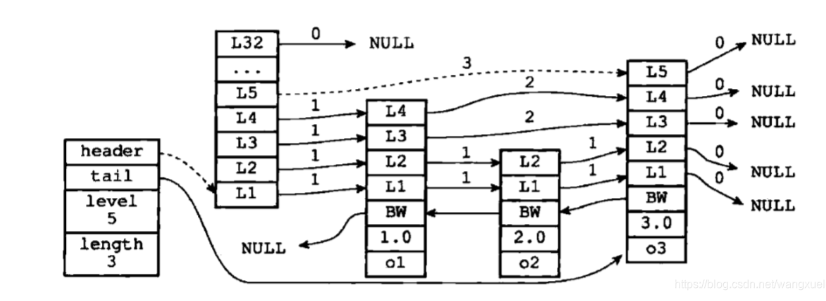

每个层都有一个指向表尾方向的前进指针(level[i].forward属性),用于从表头向表尾方向访问节点。下图用虚线表示出了程序从表头向表尾方向,遍历跳跃表中所有节点的路径:

遍历步骤:

1) 迭代程序首先访问跳跃表的第一个节点(表头),然后从第四层的前进指针移动到表中的第二个节点。

2) 在第二个节点时,程序沿着第二层的前进指针移动到表中的第三个节点。

3) 在第三个节点时,程序同样沿着第二层的前进指针移动到表中的第四个节点。

4) 当程序再次沿着第四个节点的前进指针移动时,它碰到一个NULL,程序知道这时已经到达了跳跃表的表尾,于是结束这次遍历。

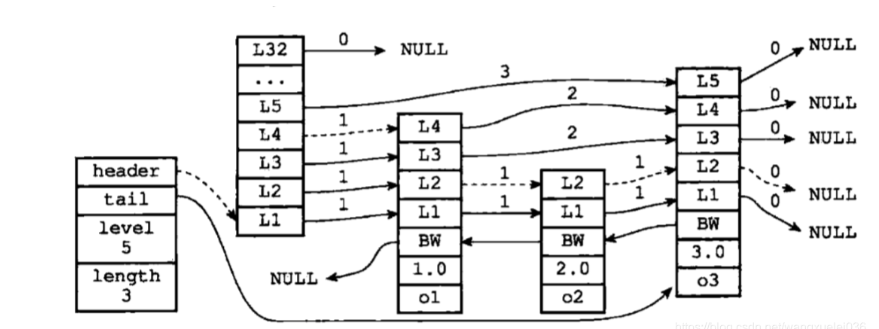

跨度

层的跨度(level[i].span属性)用于记录两个节点之间的距离:

两个节点之间的跨度越大,它们相距得就越远。

指向NULL的所有前进指针的跨度都为0,因为它们没有连向任何节点。

初看上去,很容易以为跨度和遍历操作有关,但实际上并不是这样的,遍历操作只使用前进指针就可以完成了,跨度实际上是用来计算排位(rank)的:在查找某个节点的过程中,将沿途访问过的所有层的跨度累计起来,得到的结果就是目标节点在跳跃表中的排位。

举个例子,下图用虚线标记了在跳跃表中查找分值为3.0、成员对象为o3的节点时,沿途经历的层:查找的过程只经过了一个层,并且层的跨度为3,所以目标节点在跳跃表中的排位为3。